国足在2026年世界杯亚洲区预选赛18强赛中的表现,不仅标志着又一次冲击世界杯的失败,更折射出中国足球长期存在的结构性困境。从提前出局的黯然退场到年轻球员的零星亮点,从主帅更迭的仓促到东亚杯的临时应对,这支队伍的未来仍充满不确定性。本文将围绕近期赛事表现、教练团队变动、阵容新老交替及社会反响展开深度剖析,探索国足在低谷中的挑战与微光。

一、18强赛征程:提前出局与尊严之战

国足在C组与日本、澳大利亚、沙特、巴林、印尼同组,最终以3胜7负积9分的战绩排名第五,连续第六次无缘世界杯正赛。关键战役中,客场0-1负于印尼成为出局导火索——该役杨泽翔禁区内犯规送点,导致球队丧失晋级理论可能,也终结了68年对印尼不败的历史。而收官战对巴林则成为“荣誉保卫战”:未满19岁的王钰栋补时点球绝杀,助国足1-0获胜,避免小组垫底的也勉强保住国际足联第94位的排名(领先泰国5位)。

纵观10场比赛,国足暴露攻防两端致命短板:进球数仅6球,场均控球率不足45%;防守端共丢21球,对阵日本更是0-7惨败创队史世预赛最大分差失利。伤病与停赛进一步削弱战力,韦世豪累积黄牌缺席关键战,胡荷韬、朱辰杰等人带伤作战,迫使球队紧急征调侯永永等替补。

二、主帅更迭:伊万离任与东亚杯困局

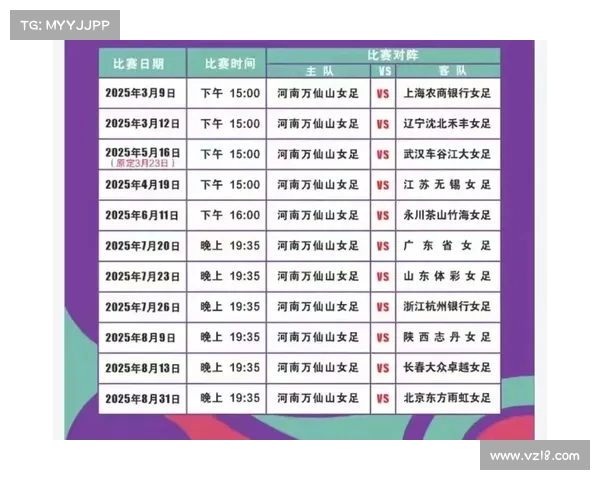

71岁主帅伊万科维奇在结束巴林战后三天返回克罗地亚,其执教合约实际已终止。中国足协面临双重压力:一方面需紧急组建临时教练团队指挥7月东亚杯;另一方面需启动新帅遴选程序。东亚杯的紧迫性尤为突出——距18强赛落幕不足一月,足协难以及时完成新帅签约流程,因此可能由过渡教练带队。前U20国足主帅久尔杰维奇成为潜在“救火”人选,他曾率亚运队跻身杭州亚运会八强,对年轻球员较为熟悉。

37000vip威尼斯选帅难题远超以往:国家队技术实力与公信力跌至低谷,欧洲主流教练因薪资要求或个性问题(如奎罗斯、保罗·本托)难与足协契合。足协内部反思指出,新帅需具备“包容心与协作能力”,而非仅战术造诣。这种矛盾凸显了中国足球管理机制与国际化教练需求的断层。

三、阵容换血:老将淡出与新生代突围

本届赛事成为多名老将的国家队告别战。34岁的武磊带伤回归,依靠止痛药坚持比赛;36岁门将王大雷坦言“最后一次世预赛”,强调传递团结精神予年轻一代。与此年轻球员开始挑起大梁:

未来国家队将进一步吸纳U22国足及2005年龄段U20国青骨干,加速新老交替。足协同步推进青训体系,如U16男足6月集结沈阳备战亚预赛,29人名单涵盖俱乐部与校园足球双路径人才。

四、社会反响:舆论批判与期待落差

公众对国足失利的情绪激烈发酵。演员潘粤明连续两战赛后发文抨击,称伊万科维奇“装傻不辞职”,并讽刺“48队世界杯仍无中国队,在家自己踢着玩儿吧”,折射出社会对国足屡次折戟的愤怒与绝望。足协主席宋凯在0-7负日本后公开检讨:“国家队没干好……我们在亚洲已是三四流”,承认顶层建设失败对基层的负面影响。

媒体批评则指向系统性顽疾。《北青报》指出,仓促换帅只会让教练成为“失利的背锅侠”,呼吁足协聚焦“适配现状且可持续的领路人”。这种批判揭示了球迷与管理者间的认知鸿沟:前者渴望短期成绩突破,后者受制于人才断层与体制约束,难以实现快速提升。

结构性改革迫在眉睫

国足的18强赛征程,是技术短板、管理混乱与青训乏力叠加的必然结果。临时教练出战东亚杯虽是权宜之计,却提供了考察新人的窗口。未来破局需三重变革:

1. 教练选择科学化:放弃“名帅迷信”,优先考察熟悉亚洲足球、擅于沟通整合的主帅;

2. 年龄结构优化:利用东亚杯加速王钰栋等新核的成长,构建以00后为核心的班底;

3. 联赛与青训协同:扩大归化球员的战术价值,同时完善U系列梯队与职业联赛衔接机制。

亚洲足球格局剧变下(如印尼靠归化崛起),国足若继续“头痛医头”的短视策略,恐难逃进一步滑落。唯有将国家队重建嵌入足球体系改革全局,方能在2030年世界杯周期中避免重蹈覆辙。

> 绿茵场上的黄昏与黎明交错,

> 老将的背影被终场哨声拉长;

> 少年点球破网的刹那锋芒,

> 刺破失落的阴云,

> 却照见前路上——

> 未解的谜题仍在风中飘荡。